クラウドコンピューティングの分類

クラウドの特徴は様々ですが、その一つに「計算機能力(コンピューティング)を所有せずに、サービスとして借りる」という大きな特徴があります。メリット、デメリットは下記の通りです。

クラウドのメリット

- ハードウェアエンジニアリングが不要

- ハードウェア保守も考慮不要

- 故障時はクラウド事業者により復旧

クラウドのデメリット

- クラウドの障害時の復旧はクラウド事業者任せ

- 復旧時間のコントロールが難しい。

- 原因や予測復旧時間を明確にしないクラウド事業社も多い

- 冗長性、可用性の担保には、サービスの一定の理解が必要

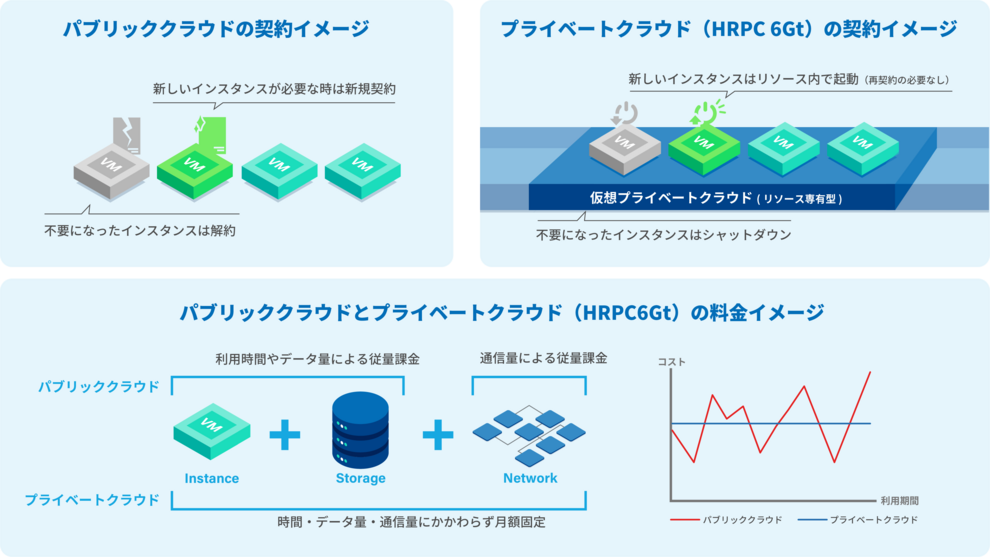

また、クラウドは大きく分けて、「パブリッククラウド」「プライベートクラウド」の2つがあります。

パブリッククラウドとは

クラウドサービス事業者の提供するクラウド基盤環境を、不特定多数のユーザーと共有しながら利用するサービスです。

スモールスタートができるので初期導入時の負担が少ないことや、リソースの拡張や縮小が簡単にできること、APIが充実していることなどもメリットとして挙げられます。

パブリッククラウドのメリット

- 従量制課金のため、スモールスタートができる

- 一時的なリソース追加や、使わないときの停止など節約が可能

- IaaSだけではなく、PaaSやFaaSもあるためシステム構築や開発の短期化が可能

- APIベースでコントロールできる機能が多い。

パブリッククラウドのデメリット

- 従量制課金のため、利用量が増えると高額になる

- コスト算定は、インスタンスの利用状況だけでなく、通信量、IO量など様々な要素が加味され、予算の固定化が難しい。

- パブリッククラウド毎の特性を理解するのは難しい

- 多機能であるがゆえに、他社に代替サービスがない事が多く、ベンダロックインされがち

- 共用環境のため、他ユーザーの影響を受けやすい

- 大きい基盤をみんなで使う設計思想である者が多いため、障害が「広域」になることも多い。

プライベートクラウドとは

クラウド上に構築されたリソース(サーバーリソース・ネットワークなど)を、ユーザが専有(プライベート)で利用できることが大きな特徴です。

専有の「リソース枠」の中で料金が固定になるため予算計画がしやすく、リソース枠の中では「使い放題」であるため、一定以上利用する場合は1インスタンスあたりの金額が「かなり割安」になることも特徴です。

もちろん、他ユーザーの影響を極めて受けづらいこともメリットです。

プライベートクラウドのメリット

- 契約したリソース単位で固定料金となるため、予算の固定化が可能。

- 1インスタンス(仮想サーバ)当たりのコストが安価。

- コスト削減のために、インスタンスの「上げ下げ」など、細かなやりくりをする必要がない。

- IaaS/CaaS(KaaS)など、汎用的なものが多く、ベンダロックインされにくい。

- ユーザー毎、専有で隔離性された環境のため、他ユーザーの影響を極めて受けづらい。

- 隔離された特性上、障害時は隔離空間だけの「狭域」になる場合が多い。

プライベートクラウドのデメリット

- 「リソース単位」で専有する契約となるため、スモールスタートがやや難しい。

- IaaSやCaaS(KaaS)が中心となり、ベンダー独自の便利なPaaS、FaaSが提供されることは少ない。

※当社プライベートクラウドサービスをベースに記載しています。

オンプレミスについて

ユーザー自身が、自社においてシステムを構築・運用することを指します。一般にハードウェアを所有し、ユーザーが必要とする要件をすべて満たした環境を作ることができますが、そのためにはハードウェアやインフラの高度なエンジニアリングが必要です。

※「オンプレミス仮想化基盤」等とも呼ばれましたが、昨今では仮想化技術を使わないオンプレミス環境はむしろ希であるため「オンプレミス環境」としています。

オンプレミスのメリット

- 必要とする要件をすべて満たすことができる

- 自社のポリシーに従ったセキュリティを確保できる

- すべてが自社専用であり、他ユーザーの影響を受けない

- インフラを支える人件費を除外する場合は、もっともコストが安い。

- ハードウェア費用+ハードウェア保守費用+設置場所(データセンター費用)+電気代+人件費

- 万一の障害時には自社で即時に対応可能で、復旧する優先順位の決定も自由

オンプレミスのデメリット

- すべて自社で調達するため、初期投資が非常に高額になりやすい

- ハードウェア・ネットワーク・システムと幅広いエンジニアリングが必要

- 障害対応はすべて自社で対応する必要がある

- ハードウェアの保守期間終了後は、故障時の修理が難しく、リプレイスにも大きなコストが必要になる

上記の通り、パブリッククラウド、プライベートクラウド、オンプレミスには、それぞれにメリット・デメリットがあります。また、どれかを選ぶのではなく、ハイブリッドクラウド、マルチクラウドという選択肢もあります。

それぞれの違いを知り、利用用途や目的に応じて適したコンピューティング環境を選択する必要があります。