※本記事は2024年03月18日にIT mediaに掲載された記事です。

システムのクラウド移行に伴う不安を一掃

SPARCサーバ資産を無駄にせず、

クラウド化を成功させるための“最適解”を探る

2000年代から幅広い業種/業態のミッションクリティカルなシステムで利用されてきたSPARCサーバ。だが、システム老朽化や開発/運用人材不足などで早期のモダナイゼーションが求められている。その“最適解”はあるのだろうか。

早期のモダナイゼーションが求められるSPARCサーバの現状

InfiniCloud 代表取締役CEO 瀧 康史氏

InfiniCloud 代表取締役CEO 瀧 康史氏製造業や金融業、流通業など、高い性能や安定性が求められるミッションクリティカルなシステムに利用されてきたSPARCサーバ。2000年代には一世を風靡(ふうび)したが、現在ではシステムの老朽化やエンジニア不足、ハードウェア/ソフトウェアのサポート終了といった課題により、早期のモダナイズが求められている。しかし、SPARCサーバ上で稼働するシステムのモダナイゼーションは一朝一夕に実現できるものではない。

クラウドインフラ事業、ネットワークインフラ事業、コンシューマーサービスを展開するInfiniCloudの代表取締役CEOである瀧 康史氏は、「例えば、SPARCサーバ上にC言語で構築されたシステムは、エンディアン方式の違いから、そのままではIAサーバに移行することが困難です。また、日本全体でソフトウェアエンジニアが不足しているので、ソフトウェアを作り直すのにどれくらいコストがかかるのか、きちんとテストできるのかどうかといったことも課題になります」と話す。

ハードウェアを操作できるエンジニアが少なくなってきたことも課題の一つになっている。IAサーバの運用はPCの延長線上で可能なので、取り扱えるエンジニア数は多い。しかし、ミッションクリティカルなシステムで使われてきたSPARCサーバはPCと違い、ディスプレイが接続できない、シリアルコンソールでの起動が必要、独特な手順がある、BIOSが違うなどの制約があるため、運用できるエンジニアが限られるのだ。

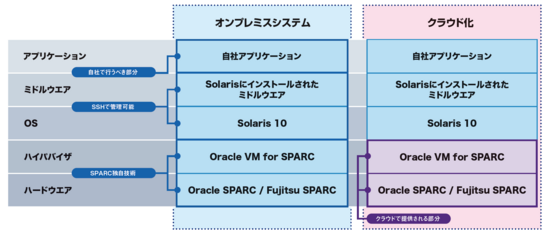

SPARCサーバにまつわる課題の解決策としては、基本的にはLinuxと同様の操作が可能になる「クラウドへの移行」だ。クラウドへの移行は、ハードウェアのインプリメンテーションや接続、初期設定などが不要で、容易に移行できるというメリットもある。

SPARCサーバにまつわる課題は「クラウドへの移行」で解決(提供:InfiniCloud)《クリックで拡大》

SPARCサーバにまつわる課題は「クラウドへの移行」で解決(提供:InfiniCloud)《クリックで拡大》

今後もSPARCサーバを使い続ける場合のリスクとは?

今後、SPARCサーバを使い続けた場合のリスクは、サーバが障害などで停止したときに対応できる人材、ハードウェアが故障したときに修理できる人材が少ないことである。また、ブラックボックス化した基幹システムが止まったときに対応可能かどうかも検討しておく必要がある。さらに、OSには寿命があり、保守/サポートが終了になったときにどうするか、セキュリティ的にリスクがないかどうかなども考えておかなければならない。

瀧氏は、「1990年代後半ごろに構築されたシステムはC言語で開発されたものが多く、このようなシステムは移行が困難です。一方、2000年以降に新たに開発されたシステムをLinuxに移行することは、それほど難しくありません。例えば、Javaで開発されたシステムは、特殊な開発をしていない限り、どのプラットフォームでも動かすことができます。それ以外のシステムは、覚悟を決めて作り直す方が早い場合があります」と話す。

対応策の一つとしては、2037年までサポートされる「Solaris 11」に搭載の「Solaris 10コンテナ」を利用することで、2027年1月に終了するSolaris 10のシステムを2037年まで延命できる。Solaris 11上のコンテナでSolaris 10を動かすことで、Linuxとほとんど変わらない運用が可能になる。また、最新アーキテクチャのSolaris 11上でSolaris 10のシステムを動かすことでパフォーマンスの向上も期待できる。

「システムのセットアップを情報システム部が行わず、ベンダーに依頼しているケースがあるという日本ならではの課題もあります。そのため、ベンダーがセットアップサービスの提供を終了していると、セットアップできる人材が社内にいないため、システムがどのような構成になっているかを把握できず、自社システムをモダナイズできない状況になります」(瀧氏)

こうしたSPARCサーバの課題解決に有効なのが、既存のソフトウェア資産を生かしながらSPARCサーバ上のシステムをクラウド上に移行できる「Solaris SPARC Private Cloud(SSPC)」の活用だ。SSPCにより、SPARCサーバの最適なモダナイゼーションを実現できる。

SPARCサーバの“リフト&シフト”に最適なクラウド「InfiniCloud」

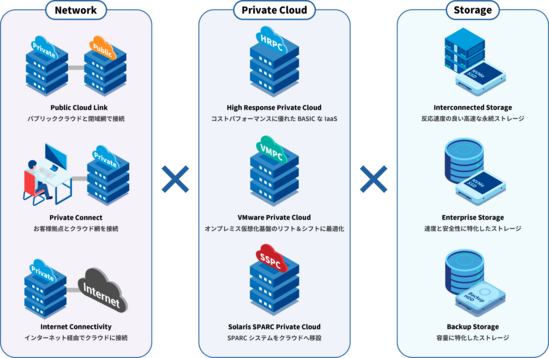

SSPCは、InfiniCloudのクラウドファブリックを構成するサービスの一つで、Solaris SPARCベースのシステムをクラウドにモダナイゼーションするためのサービスになる。InfiniCloudのクラウドファブリックはSSPCの他、

- High Response Private Cloud 6Gt(HRPC)

- VMware Private Cloud(VMPC)

の3種類のプライベートクラウドがある。これらに

- Private Connect(PRC)

- Public Cloud Link(PCL)

- Internet Connectivity(INT)

の3種類のネットワークと

- Interconnected Storage 6Gt(ICS)

- Enterprise Storage 6Gt

- Backup Storage 6Gt

の3種類のストレージを組み合わせて構成される。

InfiniCloudでは3×3の要素を「ファブリック(織物)」のように組み合わせてITインフラを実現する(提供:InfiniCloud)《クリックで拡大》

InfiniCloudでは3×3の要素を「ファブリック(織物)」のように組み合わせてITインフラを実現する(提供:InfiniCloud)《クリックで拡大》

2007年から「所有せずに専有できるクラウド」として提供されているInfiniCloudは、地方自治体や公共団体、さまざまな業種/業態の上場企業などの業務システムやERP(Enterprise Resources Planning)、会計システム、ペイロールなど、ミッションクリティカルなシステムのITインフラに利用されてきた実績がある。オンプレミスとパブリッククラウドの中間に位置するともいえるプライベートクラウドをサービスするInfiniCloudを利用するメリットは、定額制の課金体系なのでこれまで設備投資(CAPEX)だったITコストを資本的支出(OPEX)に変えることができることだ。純国産サービスなので為替の影響を受けることもない。

瀧氏は、「動かしているインスタンス数で課金するのではなく、稼働しているサーバ台数で課金されるので、どれだけインスタンスを起動しても金額は変わりません。例えば、月額30万円の定額コストで、従量課金では100万円相当のスペックのサービスを利用できるなら、いくら従量制なら閑散期でコストが安くなるといっても、メリットも十分期待できますよね。クラウドでシステムを構築するときには、さまざまなアプローチがありますが、シンプルに予算化できます。また、リソースが不足しても容易に増設が可能で、オンプレミスのようにハードウェアを調達して、セットアップして、といった手間もありません」と話す。

オンプレミスとクラウドの最大の違いは、ハードウェアに障害が発生したときのソフトウェア設計の難しさである。例えば、オンプレミスではクラスタリングソフトウェアが必要になるような場面でも、クラウドならば、もし1つのインスタンスが停止しても、他のインスタンスで処理を継続できる。また、アプリケーションだけでなく、クラスタリングやバックアップ、ディザスタリカバリー(DR)などを、インフラ側に任せられることもクラウドを利用するメリットになる。これにより、エンジニアをハードウェアのメンテナンスから解放できるようになる。

瀧氏は、「InfiniCloudでは、SPARCサーバをクラウドに移行するためのベストプラクティスやデザインパターンも含め、サービスがパッケージ化されています。オンプレミスとパブリッククラウドの“いいとこ取り”を実現したサービスといえます。過剰なベンダーロックインにつながらないことも重要で、オンプレミスはもちろん、さまざまなパブリッククラウドとの連携も可能です。実際にInfiniCloudを利用している企業の多くは、オンプレミスとInfiniCloud、パブリッククラウドとInfiniCloudなど、ハイブリッドクラウド環境を構築しています」と話す。

SPARCサーバをクラウドに移行する場合、ネットワーク構成も考慮すべき重要なポイントの一つになる。InfiniCloudでは、Private ConnectによりInfiniCloudとオンプレミスネットワークを高速かつ低遅延でセキュアにL2(レイヤー2)接続することが可能だ。既存のデータセンターやオフィスからのセグメントやVLAN(Virtual LAN)をクラウドに延伸することでクラウドへの接続を容易にする。また、NTTの「フレッツ光ネクスト」タイプを利用していれば、Internet VPNを介することなく、NTTのNGN(Next Generation Network)網を利用して直接クラウドに接続することも可能になる。InfiniCloudが提供するクラウドゲートウェイをオンプレミスのL2スイッチ間に接続することで、VPN設定に関する専門的な知識も必要なく、安定した回線速度で低遅延かつセキュアな接続環境を実現できる。

また、Public Cloud Linkを利用することで、Amazon Web Services(AWS)の「AWS Direct Connect」やMicrosoftの「Azure Express Route」といったパブリッククラウドと既存のデータセンターを閉域網で低レイテンシかつセキュアに接続可能だ。L3でIP接続することにより、マルチクラウドやハイブリッドクラウドの構築が容易になり、コスト削減も期待できる。さらに、Internet Connectivityを利用することで、インシデント発生時にDRや事業継続計画(BCP)に基づいて、高速で安定したコネクティビティを実現できる。関東、中部、関西、九州の各リージョンは、高速、大容量の冗長化された閉域バックボーンネットワークで接続されている。

今後の展望について瀧氏は、「クラウド事業者として、拡充しなければならないサービスがまだまだたくさんあります。例えば、データの保護に付随するサービスを拡充していきます。B2C(Business to Customer)ではクラウドストレージも提供していますが、ストレージシステムやネットワーク、セキュリティなどを含めて検討していくことが必要です。AI(人工知能)の活用も含め、強みであるストレージとネットワークを組み合わせ、データを保全しつつクラウドコンピューティングを加速させていきたいと思っています。PB(ペタバイト)クラスの巨大なデータストレージもリリースしていく計画です」と話した。

アイティメディア営業企画/制作:アイティメディア編集局