VMware vSphere製品からの移設

将来の不安から、確実な選択へ

VMwareのライセンス体系の変更や買収に伴う方針転換により、多くの企業が仮想化基盤の見直しを迫られています。

InfiniCloudでは、エンタープライズ環境に特化した仮想化基盤の設計・運用支援を2007年から提供しており、VMwareからの円滑な移行においても豊富な実績を有しています。

本ページでは、VMware環境からの脱却を検討されている皆様に向けて、業務を止めずに、将来も見据えた安全な移設を実現するための選択肢とベストプラクティスをご案内します。

移設ニーズに応じた、4つのアプローチ

移設の方法は一つではありません。InfiniCloudでは、お客様の運用形態・制約・将来展望に応じて、次の4つの選択肢をご用意しています。

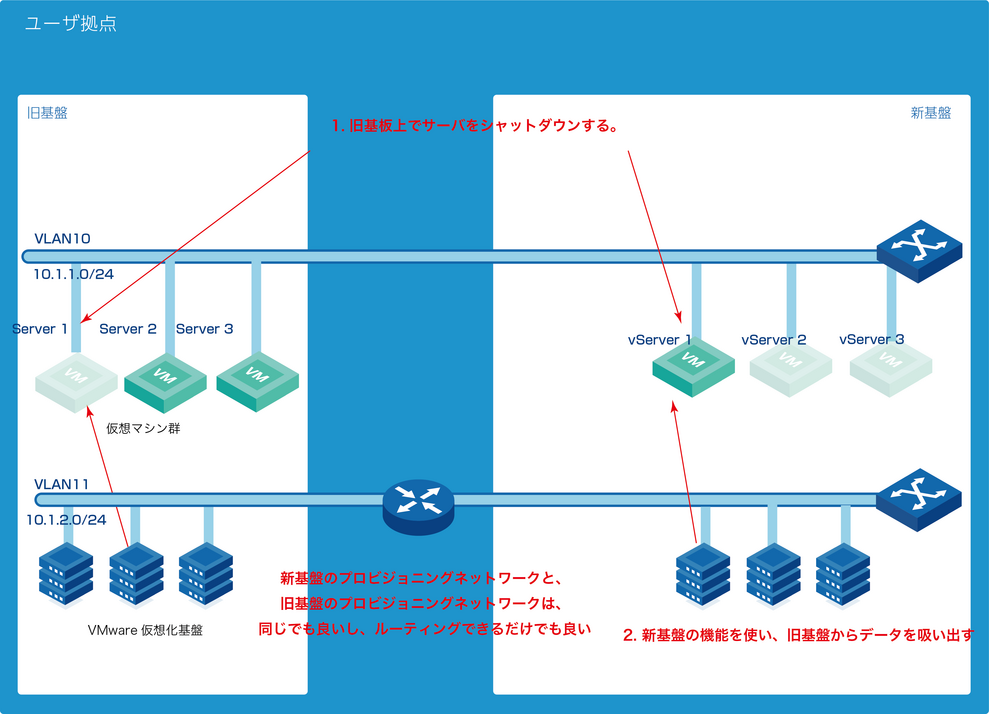

- プライベートクラウド型(1) :閉域接続によるスムーズな移行:High Response Private Cloud + Private Connect

- 既存拠点とクラウドをレイヤ2で直結し、IPアドレスもそのままに、段階的にVMを移行可能。最もダウンタイムを抑えた移設モデルです。

- プライベートクラウド型(2) : 現在ご利用中のデータセンターをそのまま移行先として活用可能 OEM提供モデル

- InfiniCloudの基盤をOEM導入しているデータセンターであれば、機器移動も不要でシームレスな移設が可能です。

- オンプレミス型 : 自社でアプライアンス導入して完全にコントロールしたい「InfiniCloud Private Cloud Appliance」

- 高性能なアプライアンスを自社に導入し、社内の仮想基盤を置き換える方式。セキュリティや社内運用ポリシーを重視する組織に最適です

- ソフトウェアと知見だけ導入:Proxmox VE / Vates VMSライセンス提供

- 既存のハードウェアを活かしつつ、VMware代替のオープン仮想化基盤を導入。エンジニア主体で制御したいチーム向け。

それぞれの詳細は、上記リンク先にてご確認いただけます。

Vates VMS(Xenタイプ)と、Proxmox VE(KVM)の違い

どのプロダクトも、オーケストレーションに、Vates VMSとProxmox VEを利用しています。

VMware製品との比較表

VMware利用している機能がそのまま、その先で利用出来るとは限りません。

オーケストレーションシステム毎に切り口が異なるため、利用方法シーンを選ぶ必要があるでしょう。

| 機能 | VMware製品 | Vates VMS | Proxmox VE | |

|---|---|---|---|---|

| ハイパバイザ | VMware ESXi | InfiniCloud® HV with Xen | InfiniCloud® HV with KVM | |

| オーケストレーション | VMware vCenter | XenOrchestra / xcp-ng | Proxmox VE | |

| リソース スケジューラ | Load-Aware Scheduling | VMware DRS | 今後、実装予定あり | なし |

| Placement Policy | Anti-affinity Rules | Home Serverにより、近しい設定可能 | 手動 | |

| 障害回避 | 自動 再起動HA (Cold Failover) | VMware HA | Xen HA | CorosyncによるHAと、 ProxmoxのHAグループ機能 |

| Lockstep Execution (ロックステップ実行) | VMware FT | なし | なし | |

| マイグレーション | CPU | (CPU)vMotion | (CPU) Live Migration | (CPU) Live Migration |

| Storage | Storage vMotion | Storage Live Migration、 Storage Move | Storage Clone(Move) | |

| CPU+Storage | vMotion | CPU+Storage Live Migration | 共有ストレージが無い場合は不可 | |

| クラスタ間 | クラスタ(VDC)間vMotion | クラスタ(pool)間Live Migration | 不可 同一ストレージでオフライン移設のみ | |

| ネットワーク仮想化 | L2仮想Switch (VXLAN等) | NSX-V / NSX-T (VXLAN/GENEVE) | Open vSwitch (VXLAN) | Open vSwitch/Linux Bridge (VXLAN) |

| Distributed Virtual Switch 集中制御機能 | vSphere Distributed Switch(vDS) | XAPIベースで一部集中管理 (XenOrchestra/CLI等) | 手動のみ (各ノード個別) | |

| 分散L3/L4ルーティング | NSX-T(分散DR) | OPNSense/FortiGate VMなどの 仮想アプライアンスが別途必要 | OPNSense/FortiGate VMなどの仮想アプライアンスが別途必要 | |

| 分散L4~L7 FW/UTM | NSX-DFW | OPNSense/FortiGate VMなどの仮想アプライアンスが別途必要 | OPNSense/FortiGate VMなどの仮想アプライアンスが別途必要 | |

| 分散LB / ADC(アプリ負荷分散) | NSX Edge | HAProxy/FortiADC VMなどの 仮想アプライアンスが別途必要 | HAProxy/FortiADC VMなどの仮想アプライアンスが別途必要 | |

| ストレージ対応 | Local | vmfs | ext4/zfs LVM(Thick Provisioningのみ) | ext4/zfs/lvm |

| Block Storage | vmfs (クラスタリングFS) | LVM(Thick Provisioningのみ) | VMに付けるディスク毎にLU(論理ユニット)切り分けが必須 メタ情報はprxmxfsにVM毎にVMID.confで配置 | |

| NFS | 利用可能 (VM毎のディレクトリにメタ情報、実体ごと配置) | 利用可能 (メタ情報はpoolが持ち、 実体はvhd/qcow2で保存) | 利用可能 (メタ情報はprxmxfsにVM毎にVMID.confで設置、 実体はVM毎にディレクトリにqcow2を配置) | |

| HCI | vSAN | XOSTOR / Ceph | Ceph | |

| ストレージ操作 | vmfs、NFS、vSANなど、それぞれに対して同じ操作感(スナップショット、レプリケーション、バックアップなど)をもつ。 | LVM、NFS、ファイルシステム、XOSAN、Cephなどに対して、同じ操作感(スナップショット、レプリケーション、バックアップなど)をもつ。 | ストレージ毎の特性に合わせて、異なる操作感をもつ。例えば、スナップショットに対応するのはCeph、ZFS、qcow2を用いた形式のみ。 | |

| データ保護 | レプリケーション | VMware Site Recovery VMware Replication Applianceなど | Incremental Replication等、Rolling Snapshot、File Level Restoration | ペアとなった同一クラスタのProxmoxで、VM単位のReplicationは(ZFSの機能で)可能 |

| バックアップ | サードパーティアプリを利用 | Full Backup、Delta Backup | VEにはフルバックアップのみ。 差分バックアップは、Proxmox BS(オープンソース)が必要 | |

| マルチテナント | VMware Cloud Directorにより対応 | XenOrchestraのセルフサービスにより対応 | なし | |

| サポートゲストOS | 幅広いバージョンに対応し、対応するゲストOSの保証リストが存在 | 比較的新しめのOSに対応し、対応するゲストOSの保証リストが存在 参照≫ サポート情報/マニュアル/HRPC - Xen Orchestra/仮想マシンの新規作成/対応するゲストOS一覧 | QEMU対応とCPU命令セットにより、対応するゲストOSが決められている 参照≫ サポート情報/マニュアル/HRPC - Proxmox VE/仮想マシンの管理/対応するゲストOS一覧 | |

| 開発主体 | プロプラエタリ Broadcom VMware | オープンソース Vates社、Linux Foundation等 | オープンソース Proxmox社、Red Hat等 | |

VMware vSphereからの移設で、一番、考えなければならないこと

現時点のVates VMSや、Proxmox VEは、VMware vSphere単体の機能を使う分には、概ね、似た機能があります。

しかし、Vates VMSも、Proxmox VEも、あくまで「似た役割の別の製品」に過ぎません。したがって、標準化されていない技術、特に、VMware社の「ベンダロックイン技術」に頼るほど、VMware vSphere以外への移設は難しいものとなります。

特に、VMware NSXを使っている場合、これには統合的なWebUIがありますが、それぞれはオーバーレイネットワークだったり、ルーティングだったり、個別の製品で代替可能な物の、それらを統合するSDNは別の製品による対応が必要です。

移設の時に一番考えるべき事は、「データ主権」であり、なるべくシステムをベンダロックインされないようにするのがポイントです。