InfiniCloud® AIの

コンセプト

自社の知恵を育てる、完全隔離型 Private AI 基盤。

InfiniCloud® AI は、単なる「ローカルで動くLLMエンジン」ではありません。企業・組織ごとのナレッジを長期的に蓄積し、「自社専用の知恵」として返すことに特化した Private AI/Private LLM 基盤 です。

完全隔離・データ主権

⸻ 本当の意味での Private AI を実現するための前提条件 ⸻

多くの組織にとって、生成AI導入の最大のハードルは「機密情報を外部に出せない」ことです。InfiniCloud AI は、この制約を前提として設計されています。

完全隔離(Air-Gapped)、つまりインターネットに接続せず、クローズドネットワークでの運用を前提に設計、外部のクラウドAIや外部LLMサービスへ、プロンプト/ナレッジ/ログを「一切」送信しません。推論も、ナレッジの学習・更新も、すべてユーザー管理下のデータセンター内で完結します。

「データ主権が自社にあるLLM」に対して、ユーザーのナレッジで行った学習やファインチューンの結果は、その組織専用になります。

将来ベースモデルを入れ替える場合でも、「自社データをどう継承するか」が前提作られ、設計が特定ベンダーのクラウドサービスに依存しないため、中長期のデータ主権・ライセンス戦略を描くことが可能です。

監査・コンプライアンス対応を見据えた設計ができ、ログ/履歴を自社の監査ポリシーに沿って保存することも可能。権限管理・ロール管理によるアクセス制御•金融・公共・医療・製造など、厳しいコンプライアンス要件を持つ業種でも検討しやすいアーキテクチャです。

「三層構造」が鍵! 組織ごとの「知恵」を育てる Private Intelligence

InfiniCloud AI が重視しているのは、「ナレッジ(Knowledge)」ではなく、そこから生まれる「知恵(Wisdom)」、そして織りなす「知能(Intelligence)」です。

ドメイン特化とナレッジ活用

まずは、企業・組織ごとの ドメイン(業務領域) を定義•ドメインごとに、マニュアル/議事録/FAQ/契約書/ソースコード/運用ログなど、多様な社内ドキュメントを投入。これらを RAG(Retrieval-Augmented Generation)やLoRAによるファインチューンにより、モデルの「答え方」に反映していきます。

同じ質問でも、

- 一般的なパブリックLLM ⇒ 一般論としての回答

- InfiniCloud AI ⇒ 「御社のルール」「御社の過去の判断」「御社の用語」に沿った回答

が返ってくるようになるのです。

継続的に「育てていく」前提の設計

新しいマニュアル、手順書、トラブル対応事例が増えるたびに、「知識(Knowledge)」を更新しRAGによる追加。それをもとにファインチューンよって「今の組織」を反映したAIにアップデートしていく。

これを繰り返していくことで、AIがあなたの所属組織の文化や判断基準を徐々に学習し「組織の知恵(Wisdom)」を纏い、「知能(Intelligence)」として機能していく。

つまり、それが、Private AI「Artificial Intelligence」なのです。

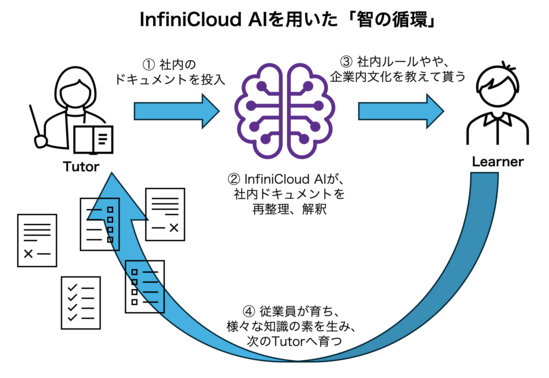

InfiniCloud AI 独自の「チューター構造」

組織が「教師」、AIが「生徒」、社内ユーザーが「学習者」という三層モデル

InfiniCloud AI は、単にナレッジを検索して回答するだけの AI ではありません。

内部には、明確な 「Tutor(AIに教え込む担当者)」 と 「User(利用者)」 の構造を持っており、この独自の構造が、より「Private AI」として相応しい人格(?)を持っていきます。

Tutor(教師)役である担当者は、下記のような情報を整理し、AI に教えます。

- 組織のルール、マニュアル

- FAQ

- 重要会議の議事録から得た確定事項

- 手順書

- 運用ログから作られた操作記録

- 過去の判断基準

- などなど

「生徒」だったInfiniCloud AIは、「Instructor(AI チューター)」として知識を整理・再構成していきます。

- 与えられたドキュメントを解析し

- 関連性を抽出し

- RAG と軽量学習で 「自組織固有の答え方」に整形

- ユーザーの質問に合わせて「自社標準の回答」を返す

つまり、InfiniCloud AI は企業の知恵を学習し、それをユーザーに教える教師AIとして振る舞うことができます。

社内ユーザーは Learner(学習者)として AI に質問する

新人や別部署メンバーは、AIに質問することで、様々な情報を得ることができ、今までよりも速く下記のことを学習することができます。

- 企業文化

- 業務の判断基準

- 過去事例

- 社内ルール

- 暗黙知(不文律)

- などなど・・・

この三層モデル構造が、InfiniCloud AIの大きな特徴の1つで「企業の知識 → AI → 社内ユーザ → 新しい知識」という「智の循環の輪」を産みます。

これこそが、中央AI(Central Intelligence)のような汎用モデルでは実現しにくい、「Private AI」の特徴なのです。

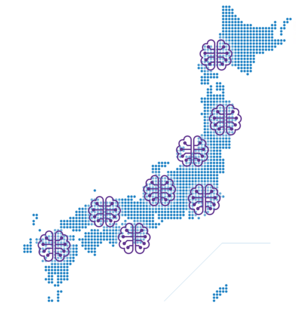

分散 ― 日本のデータセンター構想の中での位置づけ

InfiniCloud は、データセンター向けインフラ(仮想基盤・ストレージ・ネットワーク)を提供してきました。「InfiniCloud AI」は、その延長線上にある「分散型・国産AI基盤」として設計されています。

各地のデータセンターに「Private Intelligence」を配置する。

- 各地域データセンター、各企業のラックの中に、規模に応じた自立するAIを設置

- それぞれが 完全に独立したAIノード として振る舞い、顧客ごとのナレッジを保持

- 来るべき災害の備え、地震の多い日本のResilienceを支える

私達はこのように考えています。

Hyperscaler とは違う「分散戦略」であり、大規模クラウドプラットフォームのように、1つの巨大な知を持つCentral Intelligenceにすべてを集約するのではなく、「各地点に小さな頭脳(Private Intelligence)を置くという設計思想は、災害リスク分散や、リージョン、事業者ごとのデータガバナンスにも適したアプローチだと考えています。